Texte, conception, mise en scène Robert Wilson – co-mise en scène Lucinda Childs – avec Christopher Nell et Julie Shanahan – Recréation du Théâtre de la Ville/Paris, en partenariat avec le Festival d’Automne, à l’Espace Cardin.

C’est en 1977 que Robert Wilson présentait I was sitting on my patio this guy appeared I thought I was hallucinating qu’il interprétait avec Lucinda Childs, à l’Eastern Michigan University. Spectacle de rupture, il avait déjà créé plusieurs de ses spectacles emblématiques – Le Regard du sourd, A letter for Queen Victoria, Einstein on the Beach – et travaillé avec la chorégraphe. C’est aujourd’hui un passage de témoin et la transmission du duo à deux nouveaux interprètes qui est faite, Christopher Nell, magnifique Méphistophélès dans Faus I & 2 que Robert Wilson avait présenté au Châtelet en 2016 avec les acteurs du Berliner Ensemble et Julie Shanahan, figure marquante du Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch.

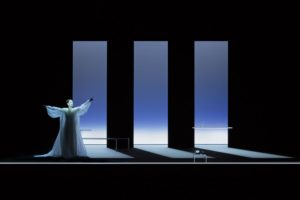

Deux partenaires en miroir, lui et elle, vont déambuler l’un après l’autre dans leur rêve éveillé, à peu de choses près le même, qu’ils interprètent selon leur point de vue, leur personnalité et sensibilité. La scénographie et lumière sculpturale joue du noir et blanc et de contrastes avec l’excellence qu’on connaît à Robert Wilson. Trois bandes de tissus noir tombe des cintres et se prolonge sur le sol, fabriquant ainsi le dessin d’allées parallèles, autant de pièces ou balcons suggérés, simulation d’un intérieur bourgeois. Un sofa et une tablette pur design, un verre de vin ou de champagne posé. Noir, blanc, transparent qui se retrouvent dans les costumes, noir pour lui, blanc et vaporeux pour elle, les classiques wilsoniens qui font toujours autant d’effet et apportent de plaisir.

On entre dans un espace clos, monde d’hallucinations au rythme des sonneries de téléphone et de soliloques dits, chuchotés, criés, qui dessinent l’absurde, la panique, la provocation, le glamour de situations on ne peut plus abstraites entre attente, reconnaissance et certitudes. Le texte est déconnecté de l’action, l’action du réel, les mots du sens et la pièce relève autant des arts plastiques que du théâtre. « Le texte est comme une chaîne dont les maillons ne se touchent pas » disait Robert Wilson interrogé par Lise Brunel, en 1978.

La répétition du texte, interprété par l’homme d’abord puis par la femme après un noir qui brise le fragile équilibre de l’ensemble, a quelque chose d’obsessionnel. On repart avec les mêmes mots, la même situation, les mêmes sonneries de téléphone les mêmes rêveries éthérées. Chacun crée son univers, seule la musique se décale (Bach, Schubert, Lully, Galasso) ainsi que quelques images qui apparaissent à certains moments sur un petit écran, déconnectées de même des actions du plateau et du texte – des pingouins pour l’un, des canards pour l’autre, et peu importe.

Les associations d’idées, les gestes épurés parfois grandiloquents, le bel appartement devenu bureau par des stores tombés devant la clarté crue des fenêtres, sur lesquels des classeurs soigneusement alignés sont peints, la force des images, la radicalité, troublent le spectateur, quarante ans après. C’est dire la force de l’image ! Christopher Nell et Julie Shanahan se glissent merveilleusement dans la peau de personnages qui n’en sont pas et conduisent leurs fragiles esquifs en eau profonde laissant le spectateur face à son propre rêve éveillé. Lui garde le cheveu et le regard méphistophéleste, elle, par sa détermination et sa grâce, évoque Silvana Mangano sous le regard et la caméra de Pasolini.

Brigitte Rémer, le 23 septembre 2021

Avec : Christopher Nell et Julie Shanahan – metteur en scène associé, Charles Chemin – costumes, Carlos Soto – collaboration à la scénographie, Annick Lavallée-Benny – collaboration aux lumières, Marcello Lumaca – design sonore, Nick Sagar – création maquillage Manuela Halligan – collaboration à la création maquillage Véronique Pfluger – assistant aux costumes Emeric Le Bourhis – assistante à la scénographie Chloé Bellemère – assistante du metteur en scène associé Agathe Vidal – réalisation vidéo 1977 Greta Wing Miller.

Du 20 au 23 septembre 2021, à l’Espace Cardin/Théâtre de la Ville, 1 avenue Gabriel. 75008. Paris – métro : Concorde – Tél. : 01 42 74 22 77 – Site : theatredelaville-paris.com.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.